|

|

|

|

|

|

- Pierre Schunck:

„Man entschied sich nicht für den Widerstand“ - Die ersten Untertaucher

- Kelche und Messgewänder

- Waffen mit Kartoffeln

- „Mein Sohn ist kein Verbrecher“

- Crashkurs

- Jan Langeveld

- Umverteilung

- Die „Tauchherberge“ in den Höhlen von Meerssenerbroek

- Ansprache von Bürgermeister Eurlings von Valkenburg

a.d. Geul in der Lourdesgrotte

4. Mai 2012

|

|

|---|

Pierre Schunck:

„Man entschied sich nicht für den Widerstand“

Im unten folgenden Text finden Sie mehrfach das Wort „Untertaucher“. Das ist die wörtliche Übersetzung des niederländischen Wortes „onderduiker“. Es wurde während des Kriegs benutzt für alle Personen, die von den Deutschen gesucht wurden und für die es besser war, sich zu verstecken. Für sie wurde die Organisation L. O. gegründet. Es handelte sich dabei um Juden, um alliierte Piloten, die über Holland abgestürzt waren, um junge Männer, die nicht in Deutschland arbeiten wollten, um die deutschen Soldaten zu ersetzen.

Dieser Artikel erschien in der Gedenkausgabe (35 Jahre Auschwitz frei) des Nederlands Auschwitz Comité, 24. Jg Nr.1, 1980) und beruht auf einem Interview mit Pierre Schunck. (Den originaltext finden Sie hier: Je koos niet voor het verzet, gehe zu Seite 27) Er war während des Zweiten Weltkrieges Rayonleider (Kreisleiter) der niederländischen Widerstandsbewegung L.O. im Kreis Valkenburg.

Um sich selbst und andere zu schützen, verwendete man Aliase, die die gleichen Initialen hatten wie der eigene Name. Denn es war damals noch weit verbreitet, dass die Initialen in die Wäsche geschrieben oder gestickt wurden. Ein berühmtes Beispiel: der Organisator des französischen Widerstandes Jean Moulin hatte u.A. die Decknamen Joseph Mercier und Jacques Martel. Die Leute vom Widerstand kannten nur einanders Pseudonym. Die richtigen Namen wurden erst nach dem Krieg bekannt, aber auf Ehemaligentreffen und anderen Feiern sprach man einander meist noch mit diesem Widerstandsnamen an. Pierre Schunck trug das Pseudonym Paul Simons.

Aus den Aufzeichnungen von „Paul“, der Direktor einer Wäscherei war und in Valkenburg wohnt, durften wir einiges über den Widerstand in Süd-Limburg erfahren.

Wie kam man dazu, sich in ein so gefährliches Widerstandsabenteuer zu begeben? Man entschied sich nicht für den Widerstand, Ereignisse, manchmal kleine Vorfälle brachten einen dazu, in die Bresche zu springen; das Ergebnis war, dass man etwas getan hatte um anderen zu helfen, etwas das vom Besatzer verboten worden war. Das brachte einen dann vom Einen zum Nächsten.

Die ersten Untertaucher

10. Mai 1940, am Freitag vor Pfingsten. Strahlendes Wetter. Deutsche Flugzeuge im Tiefflug über unserem Haus. In Valkenburg selbst fahren die feindlichen Panzer am Cauberg hoch. Wir sind besetztes Gebiet.

Niederländische Soldaten, die eine alte Kanone auf dem Cauberg bedient hatten, haben das Ungetüm mitten auf der Straße umgekippt um den Vormarsch zu behindern und sind selbst verschwunden. Sie sitzen am Hang des „Polverbos“ (So hieß der Hangwald bei uns gegenüber. Arnold Schunck) und wissen nicht, wohin. Ich sehe sie. Ich konnte die Jungs doch nicht in die Hände des Feindes fallen lassen?

Wir holten sie ins Haus und Gerda, meine Frau war sofort zugange ihnen eine kräftiges Frühstück zu servieren. Zwölf Soldaten mussten dann zu Zivilisten umgekleidet werden. Mit viel Improvisation haben wir es geschafft. Das Personal hatte in der Zwischenzeit die tägliche Arbeit angefangen. Beratungen mit den Männern des Personals ergaben ein paar Kleidungsstücke und die Soldaten wurden zu etwas komischen zivilen Jungs umgebaut. So hatten wir gleich die ersten Untertaucher, denn Transport zu ihrer Heimatadresse war nur für ein paar Jungs aus Südlimburg (also der direkten Umgebung) möglich.

In der Woche nach Pfingsten wurde für die in Valkenburg gestrandeten Feriengäste die Heimreise organisiert und unsere Jungen reisten mit ihnen nach Norden. Ein paar haben die geliehene Zivilkleidung ordentlich zurückgeschickt.

Aber nun zu den Waffen und Uniformen, die sie zurückließen. Johan de W. , unser Maschinist, wusste eine Lösung. Die Uniformen in den Dampfkessel in einem netten Feuer verbrennen, aber … fand Johan, die Gewehre könnten wir zu gegebener Zeit womöglich dringend benötigen um diese „Moffen“ zu vertreiben. Er wusste was er tat: ein Teil baute er aus. Die Waffen selbst wurden dick eingefettet, mit Lumpen eingewickelt und einzeln im Garten vergraben. Die Teile, die er separat gehalten hatte, wurden eingefettet, in ein Kistchen gepackt und woanders versteckt. Er ging so vor, damit, wenn die NSB-er oder Deutschen die Gewehre finden würden, sie nichts damit würden anfangen können.

Kelche und Messgewänder

Ein Jahr lang geschah nichts. Die Deutschen machten auf nett, unsere kriegsgefangenen Soldaten durften wieder nach Hause und wir fragten uns: „Warum haben wir uns derart in Gefahr begeben indem wir den Jungs geholfen haben? Sie sind ja jetzt offiziell und ordentlich zu Hause.“ Bis Valkenburg durch das Gerücht aufgeschreckt wurde, dass die SS die Jesuiten nach Deutschland ausgewiesen und das Kloster beschlagnahmt hatte. Das Gerücht war weitgehend wahr, aber nicht alle Patres waren in ihr Vaterland abgereist. Der Obere und ein paar weitere Patres waren bei Rektor Eck abgetaucht, einem Onkel meiner Frau und Seelsorger des Franziskanerinnenklosters St. Pieter in Valkenburg. (Es gab in der valkenburger Gegend einige deutsche Klöstergründungen aus der Zeit des Kulturkampfes unter Bismarck. Dazu gehörten beide Klöster. Rektor Eck war an der D-NL Grenze aufgewachsen, hatte einen deutschen Vater und war von daher als Seelsorger für deutsche Nonnen geeignet. Arnold Schunck.) Dieser rief mich an mit der dringenden Bitte, mal zu ihm zu kommen.

Im Zimmer des Rektors saßen die deutschen Patres. Sie hatten eine große Sorge. Und zwar, dass die heiligen Gefäße und kostbaren Messgewänder, denen sie einen sakralen Wert beimaßen, nicht in die Hände der heidnischen SS-er fallen sollten. Familien aus Valkenburg hatte bereits Gemälde und erreichbare Dinge sicher gestellt — das Kloster war einige Tage verlassen gewesen. Aber jetzt war eine Baufirma mit Arbeitern dabei, die bevorstehende Gründung der „Reichsschule“ vorzubereiten. Die Patres fragten mich, ob ich jemanden kennte, der es wagen würde, ihren kostbaren Besitz an Kelchen und Monstranzen und Reliquien zu bergen. Der blanke Zufall arbeitete wieder mit. Ein Bauleiter rief an, ob wir nicht die schmutzige Wäsche, die die Jesuiten zurückgelassen hatten, abholen, reinigen und zurückbringen könnten. Das war die große Chance, um am helllichten Tage den „Kelchjob“ zu klären.

Das Pferd und das Fuhrwerk waren zu Hause. Mit einem Nachbarn zog ich selbst los, mit einigen Wäschekörben gewappnet. Die Monstranzen, Kelche und Messgewänder verteilten wir über die Wäschekörbe unter der schmutzigen Wäsche , die Arbeiter halfen uns, die schweren Körbe auf das Fuhrwerk zu hieven. Wir kamen sicher nach Hause und Onkel Eck konnte die Patres beruhigen. Wir blieben jedoch auf einem großen Wert an Feindesvermögen sitzen. Aber es blieb nicht dabei.

Waffen mit Kartoffeln

Paul und seine Leute schaffen es auch, unter der Wäsche litauische Bücher aus der Klosterbibliothek heraus zu schmuggeln und der Habgier des aus Litauen gebürtigen Nazi-Ideologen Rosenberg zu entziehen. Es gelingt auch, mit den Damen der „katholischen Aktion“ und Bauern aus der Umgebung, eine Kinderküche einzurichten als Alternative zur (Nazi-) Winterhilfe. Das Kochgeschirr wurde aus der „Reichsschule“ organisiert und auf dem Dachboden von Pauls Wäscherei untergebracht.

Eines Morgens im Frühjahr 1942 war plötzlich das ganze Gebäude von einer Einheit der niederländischen Gendarmerie unter der Leitung des Unteroffiziers R. (ein fanatischer NSB-er und Streber) umstellt. ( Die niederländische Gendarmerie war und ist auch heute eine militärische Einheit. Die Dienstgrade sind dort auch militärisch. Sie heißt Marechaussee. ) Als dieser unangemeldet zu mir hereinkam, sagte er: „Sie stehen unter Arrest wegen des Verdachts auf verbotenem Waffenbesitz.“ Ich sollte zeigen, wo sich die Waffen befänden. Als ich mich dumm stellte, zog er einen Zettel hervor, auf dem ich glaubte, die Schrift eines neuen Beschäftigten zu erkennen. Dazu eine Skizze mit dem Hinweis: „Waffen vergraben im Garten, Revolver im Hof vergraben, Munition in Fässern mit Seife“. Inzwischen gräbt ein Gendarm im Hof auf der Suche nach dem Revolver. Kaplan Horsmans kommt durch das Eingangstor und R. geht ihm entgegen. Der Gendarm bedeutet mir mit seinem Kopf: er hat den Revolver im Loch offen liegen. Er wirft ihn auf den Haufen ausgehobener Erde und schippt sofort eine Schaufel Erde darüber. Er gräbt eifrig weiter. Meine Frau hatte drinnen zu bleiben. Alle Telefone in der Firma waren stillgelegt worden und die Mädchen standen wie festgenagelt auf ihren Plätzen. Einige weinten und schluchzten lauthals. Die Männer waren nach draußen gegangen und liefen den suchenden Polizisten vor die Füße, wo es nur ging.

Zu meinem Glück hatte der Gärtner, Leo Dahmen, die Waffen an einer anderen Stelle tief eingegraben und darüber eine Kartoffelmiete gebaut, wie für die Winterlagerung üblich war. An der Stelle, die auf der Skizze angegeben war, befand sich ebenfalls eine Kartoffelmiete. Als die Polizisten anfingen, diesen Haufen zu zerlegen, kam lauter Protest von den männlichen Mitarbeitern; sie standen da alle drum herum. Sie riefen Dinge wie: Das sind unsere Kartoffeln, Hände weg, diese Miete gehört uns, nicht dem Chef, der hat nichts damit zu tun, etc. . Die Kartoffelmiete wurde dennoch aus einander gezogen und man fand nichts.

„Mein Sohn ist kein Verbrecher“

Ab diesem Zeitpunkt durfte ich hinein, zu meiner Frau. Inzwischen saßen da auch meine Eltern, die mit einem Taxi aus Heerlen gekommen waren, und Kaplan Horsmans. R. kam auch und teilte mit: „Wir haben Kupfer gefunden und Sie haben sich dafür bei den deutschen Behörden zu verantworten. Sie werden daher nach Vught geschickt werden.“ (Dort befand sich ein deutsches KZ. Arnold Schunck) Meine Frau bekam von ihm Befehl, Schlafanzüge und Toilettenartikeln für mich bereit zu legen. Meine Frau rebellierte heftig, erklärte, sie sei schwanger und würde mit mir zusammen nach Vught gehen. Ich wollte noch mit dem Kaplan sprechen und sagte: „Ich möchte noch beichten, bevor ich gehe.“ Dies erlaubte R. . Den Kaplan bat ich, Johan, den Maschinisten, wegen der Waffen zu kontaktieren sowie die Jesuiten in Maastricht wegen ihrer Besitztümer, damit meine Frau Gerda während meiner Gefangenschaft nicht weiter Gefahr laufen würde. Er würde alles regeln.

Kurz nach dieser Beichte befahl R. einem Gendarm, mich abzuführen. Ich war mit Handschellen an seinem Handgelenk befestigt und so sollten wir durch Valkenburg gehen. Da kam mein Vater in Aktion. Er baute sich vor R. auf und sagte: „Mein Sohn ist kein Verbrecher! Selbst wenn er Waffen versteckt hätte, dann wäre ich stolz auf ihn. Er darf nicht gefesselt auf die Straße gehen. Draußen steht ein Taxi und ich verlange von Ihnen, Herr Offizier, dass er mit dem Taxi weggebracht wird. Wenn nicht, dann werde ich meinen Schwiegersohn, also seinen Schwager, davon in Kenntnis setzen, wie Sie seine unmittelbare Verwandtschaft demütigen. Und dieser Schwiegersohn ist Ortsgruppenführer der (deutschen) NSDAP in Heerlen.“ R. gab nach und ich fuhr mit dem Taxi zur Wache auf dem Emmaberg.

Da saß der Hauptfeldwebel. Der Polizist R. wollte mich in die Zelle sperren, aber der Hauptfeldwebel winkte, ich sollte in sein Büro kommen. Er schickte den jungen Mann weg und fragte mich sehr überrascht war denn los sei. Ich antwortete: „R. hat Kupfer bei mir zu Hause gefunden.“ Es war jetzt Mittag. Der Hauptfeldwebel rief seine Frau, sie möchte mir doch etwas zu essen geben. Es kam eine große Tasse Brühe mit darin einem gequirlten Ei.

Später sagte der Hauptfeldwebel, nach sorgfältiger Suche in verschiedenen Büchern: „Berufe dich auf eine Verordnung unseres Haager Generalsekretärs bezüglich der Lieferung von Kupfer, angeblich zur Unterstützung der ’niederländischen’ Industrie. Dies ist ein Fall für die Staatsanwaltschaft, nicht für den SD in Maastricht.“ (SD = Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS)

R. kommt herein, ignoriert mich und geht rüber zum Telefon. Der Hauptfeldwebel, der neben dem Gerät sitzt, legt seine Hand darauf und sagt: „Dies ist ein Kupferfall?“ „Ja, und ich muss ihn dem SD mitteilen.“ Der Hauptfeldwebel warnt ihn, dass er sich beim Staatsanwalt schwer in die Bredouille bringen wird, wenn er diesen übergeht. R. fängt an, mit dem Hauptfeldwebel zu diskutieren, warum ich nicht in der Zelle sitze. „Dieser Mann ist mein Freund und ich schließe ihn nicht in eine Zelle.“

R. hob den Hörer ab. Ich konnte ich das Gespräch mit der Staatsanwaltschaft in Maastricht (die offenbar Bescheid wusste) verfolgen. R. hätte nichts anderes zu tun als Beschlagnahme des Kupfers und ein Protokoll zu schreiben, also keine Festnahme. Danach R. mit saurem Gesicht zu mir: „Ich habe in Maastricht für Sie plädiert, um es dieses erste Mal noch bei Beschlagnahme und Protokoll bewenden zu lassen. Sobald mich meine Männer benachrichtigen, dass sie keine Waffen gefunden haben, sind Sie frei zu gehen.“ Am Abend kommen die Männer zurück und haben nichts gefunden. R. ruft mit seiner freundlichsten Stimme meine Frau an und sagt, er hätte sich bei den Justizbehörden dafür eingesetzt, mich gehen lassen zu dürfen.

Crashkurs

Es stellte sich später heraus, dass der Kaplan, die Eltern und der Staatsanwalt über einen Freund rechtzeitig Bescheid bekommen haben.

Noch am selben Abend haben (ohne dass ich dies wusste) einige vertrauenswürdige Männer die Waffen zu einer anderen Stelle gebracht. Zwei Polizisten brachten das Kupfer zurück und warnten mich, die Seifenfässer an anderer Stelle unterzubringen. Kurz danach kam ein Bruder der Jesuiten mit einer mit Zink ausgeschlagenen Kiste, in die wir die Kelche usw. packten. Wir haben diese Kiste ohne Zeugen (Aus Schaden wird man klug!) in der Garage unter den Fliesenboden versteckt. Ich habe die Messgewänder in einen Schrank der Wäscherei gehängt mit Karten versehen, wie üblich bei Dampfgut, mit darauf die Adressen von mehreren südlimburger Klöstern. Die alten Bücher haben mein Vater und ich in einem Korridor um den Tresor der ehemaligen „Twentsche Bank“ in Heerlen versteckt. (In 1939 hatte Peter Schunck das Gebäude der Twentsche Bank in Heerlen gekauft, um eine Passage bauen zu können, und zwar die Verbindung zwischen dem Emmaplein und dem Markt. A.S.)

Mein Waffen-Fall war wie ein Lauffeuer, mit einiger Übertreibung, durch Valkenburg gegangen. Menschen, die ich kaum kannte, kamen auf der Straße auf mich zu um mir zu gratulieren, einer sagte sogar, er wüsste schon einen Platz für die Waffen. Ich hatte aber eine harte Lektion gelernt. Jetzt wusste ich, dass man umsichtig vorzugehen hatte. Wenn man so will, hatte ich einen Crashkurs in Widerstand bekommen.

Jan Langeveld

Kurz vor dem Krieg wurde mir ein spezialisierter Steuerberater, Herr Stoffels aus Bussum, empfohlen. Dieser war mir gegenüber immer reserviert. Nach dieser Durchsuchung aber war seine Haltung plötzlich offener und er sprach über Krieg und Feind mit mir.

1941 kam die Lizenz für die Produktion von Gruben-Arbeitskleidung für die Firma Schunck in Heerlen in Gefahr, wenn kein separater Produktions-Apparat aufgebaut würde. Ich wurde gebeten, mich mit dieser Organisation (mein eigentlicher Beruf) zu belasten. Ich beriet mich mit Stoffels über Verwaltung und Unternehmensführung.

Stoffels kannte eine Person in Amsterdam, der aus der Textilbranche stammte und er würde diesen mal fragen, ob er denn keine Lust hätte, nach Limburg zu kommen.

Nach ein paar Tagen war er wieder da mit der Mitteilung: tatsächlich, der junge Mann, ledig, möchte gerne kommen. Er ist Jude und kommt unter falscher Flagge. Er würde es vorziehen, eine Wohnmöglichkeit in der Firma zu haben, damit er nicht auf die Straße gehen muss. Die Vorbereitung ist 1942 abgeschlossen. Ich hatte gleich schon mal einen Raum hinter dem Lager abschirmen lassen, wo der bald eintreffende Untertaucher würde leben können. Seinen tatsächlichen Namen wusste ich (noch) nicht, und ich wollte ihn auch nicht wissen. Für mich war er Jan Langeveld, so wie es auf seinem Ausweis stand, der im Übrigen einen mangelhaften Eindruck machte. Er war mit Radiergummi bearbeitet worden, wodurch der Untergrund beschädigt worden war. Genau das Richtige um sofort bei der ersten Prüfung durchzufallen.

Nachdem Jan Langeveld in unserem Unternehmen bereits installiert war und sich niemand der Mitarbeiter, die mit Maschinen etc. aus dem Glaspalast zur Geleenstraat herüber gewechselt waren, auch nur im Geringsten erstaunt über den neuen Manager zeigte — schließlich hat ein neues Unternehmen auch andere Menschen — waren sowohl mein Untertaucher wie ich etwas erleichtert. Da ein Kaplan in Heerlen Probleme mit der Bekleidung seiner untertauchenden Mitmenschen hatte, kamen wir mit ihm in Kontakt. Wir konnten ihm mit seinen Bekleidungproblemen helfen und er versprach mir etwas für die Papiere unseres Untertauchers zu tun. Der Kaplan war Giel Berix. Die „Taucharbeit“ dieses Kaplans hatte noch keinen Kontakt zum nationalen Widerstand . Man versuchte, zu helfen wo es nötig war. Erst 1943 wurde das Ganze in durchorganisiert und in einen landesweiten Zusammenhang gebracht, mit der Teilnahme von zwei Kaplänen aus Venlo und vor allem einem Volksschullehrer Ambrosius, alias Jan Hendrikx. Und, zuerst als der Mann für die Kleidung der Untertaucher und später als Kreisleiter (von Valkenburg und Umgebung), saß ich sozusagen von einem Vorfall zum Nächsten im Widerstand.

Wenn man mich plötzlich gefragt hätte: komm, mach mit… dann hätte ich mich vielleicht nicht dazu hergegeben, nach nüchterner Überlegung und wegen der Gefahren für einen verheirateten Mann mit Kindern und einer Firma mit Leuten die ebenfalls in Gefahr wären, und zwar ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Jetzt war ich da rein gerollt. Ich akzeptierte es und wusste, dass es so sein musste.

Umverteilung

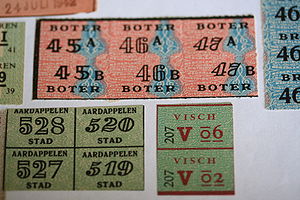

Der erste Kontakt von Giel Berix mit mir betraf seinen Mangel an Arbeitskleidung für untertauchende Studenten, die bei Bauern untergebracht waren (1942). Als Gegenleistung für meine Unterstützung in Sachen Kleidung bot Giel an, Ausweispapiere und Lebensmittelscheine für den jüdischen Untertaucher in der Firma „die Mühle“ in Heerlen zu besorgen.

Wir kamen zu einer Abmachung: die Kosten für die Overalls, hinsichtlich Stoffverbrauch und ausgezahlten Löhnen, würden von Berix aus einem Topf des Bistums bezahlt werden (Fonds für besondere Nöte).

Es zeigte sich, dass die benötigten Materialien, die Distex in großen Mengen lieferte, aus Textilien stammten, die Distex zur Um- bzw. Neuverteilung aus beschlagnahmten jüdischen Unternehmen gegeben worden waren. Distex schrieb keine Rechnung und somit musste auch die Untergrundbewegung nicht für diese Lieferungen bezahlen. Da Herr Hogenstein vom Zentrallager der Distex in Arnheim die Umverteilung wörtlich nahm, nämlich von Juden für Juden, betonte er, dass jüdische Untertaucher bei der Ausgabe von Kleidung Vorrang haben sollten.

Des Weiteren vereinbarten wir, dass keine untertauchenden Personen an die Firma verwiesen werden würden, sondern dass der Kleidungbedarf für diese über Kuriere übertragen werden würde.

Komplizierterer Kleidungbedarf wurde vom Direktor des kommunalen Sozialamtes, Herrn Cornips, mit mir geregelt. Dieser war dafür aufgrund seiner Funktion sehr kompetent. Es ging vor allem um Anzüge, Kleider, Mäntel usw. für in ihrer Gesamtheit untertauchende Familien (überwiegend Juden) und Anzüge und Mäntel für Kriegsgefangene (vor allem Franzosen) und Piloten.

Mit schwer lösbaren Problemen musste ich mich persönlich befassen, z. B. mit einem sehr dicken Franziskaner, Pater Beatus und auch einem sehr lange Franziskaner, Pater Amond. Da war Maßarbeit vonnöten.

Die „Tauchherberge“ in den Höhlen von Meerssenerbroek

Mein Vater hatte seit den 30er Jahren eine Kalkbrennerei betrieben. Der Kalk wurde zerkleinert und als Dünger an die Landwirte verkauft. Direktor dieser Firma war Heinrich S., ein „Reichsdeutscher“ und Bergbauingenieur. Seine Haupttätigkeit aber konzentrierte sich auf einen Steinbruch mit Natursteinhandel in Kunrade, ebenfalls im Besitz meines Vaters.

Auf uns hatte dieser Schwager bis Mai 1940 immer den Eindruck gemacht, dem Hitler-Regime zutiefst feindlich gegenüber zu stehen. Daher waren wir sehr erstaunt, als wir erfuhren, dass er von der Partei in Heerlen zum Ortsgruppenführer ernannt worden war und dass er eine Kontrollfunktion in den gemeinsamen Minen in Limburg bekommen hatte, als Sekretär des deutschen Grubenverwalters.

1942 erfuhr ich durch Kaplan Berix dass ein Kaplan in Meerssen in der meinem Vater gehörenden Höhle zwei Jungs versteckt hielt, die von den Deutschen gesucht wurden. Informationen bestätigten dies und ich durfte diese Jungs besuchen. Der Kaplan schwor mir, dass er jedes einzelne Mitglied des Personals im Meerssener Kalkwerk kannte, und dass jeder vollkommen zuverlässig war. Er wusste jedoch nicht, dass der Chef ein deutscher Parteifunktionär war.

Allerdings spielte der Zufall zu unseren Gunsten. Mein Vater war im Gespräch mit Heinrich S. über die Spitzenbesetzung des Unternehmens, wegen seiner Arbeitsbelastung auf der Grube und in der Partei. Ich kannte einen vor kurzem in Löwen diplomierten Studenten, er war Agraringenieur. Er war ein Bruder unseres Kaplans in Valkenburg, ein gewisser Diplomingenieur Horsmans. Ich fragte ihn, ob er nicht Lust hätte, vorübergehend (solange der Krieg dauerte) die Arbeit meines Schwagers im Meerssenerbroek zu übernehmen. Mein Vater und dieser Herr Horsmans einigten sich.

Inzwischen waren Berix und ich auf eine Idee für diese Höhlen gekommen. Unsere junge Organisation war absolut auf ihre eigene Stärke angewiesen, um durch den Feind verfolgten Menschen „Tauchplätze“ anzubieten. Der Beitritt zu einer landesweiten Organisation (die L.O.) war noch nicht erfolgt und sie war uns auch noch nicht bekannt (erst 1943). Angesichts der angespannten Lage an den Universitäten und den Juden-Razzien im Norden fürchtete Berix, dass wir plötzlich große Gruppen von Menschen würden „verarbeiten“ müssen. Als vorübergehende Aufnahmestelle würde eine solche Höhle genau passen. Nähere Auskünfte beim Personal in Meerssen über das Verhalten von S. ergaben: „Wir sehen S. nur ab und zu, bei einem Blitzbesuch im Büro, an Kalkofen und im Tagebau. In die unterirdischen Höhlen kommt er nie und er kennt sich da auch nicht aus.“

Dass ein deutscher Partei-Funktionär, der sich in der Höhle nicht auskannte, Direktor war, fand Kaplan Berix eher positiv. Die deutschen Behörden würden gegen diesen Ort niemals Verdacht schöpfen.

Es gab zwei voneinander völlig unabhängige Höhlen. Die erste Höhle, von Valkenburg aus gesehen, lag hinter dem Kalkofen und war sehr regelmäßig wie im Schachbrettmuster gebaut und in diesem Jahrhundert als unterirdischer „Blockbrecher“-Steinbruch entstanden. Der einzige Eingang lag für jedermann offen und einsehbar. Die zweite Höhle lag unterhalb der Obstwiese meines Vaters und wurde nicht (mehr) für die Kalksteingewinnung genutzt. Ihr Eingang war fast völlig vom Gebüsch verdeckt, nur über einen steilen Hang zugänglich. Vor dem Eingang stand das Häuschen von Gerard (Sjir) Jansen, ein sehr einfacher Mann, aber ein Pfundskerl, durch und durch zuverlässig. In der Vergangenheit wurde diese Höhle von den Montfortaner Patres in Meerssen verwendet und an freien Tagen kamen deren Schüler um Wandbilder zu malen und sie hatten sich auch einen Spaß daraus gemacht, eine Kapelle zu imitieren, in der Art wie sie sich aus der französischen Zeit noch in den Höhlen von Valkenburg und Geulhem befinden. Diese Höhle wurde von uns als „Tauch-Herberge“ gewählt.

Die Absicht war nicht, hier einen dauerhaften Wohnsitz für Untertaucher zu errichten. Dennoch musste es noch ein Wenig komfortabler werden. Erstens war es ziemlich feucht. Die Temperatur ist dort Sommer wie Winter dauerhaft nur 10° bis 12° C, gerade etwas zu kühl um sich wohl zu fühlen. Berix wusste eine Lösung dafür. Von Bediensteten der Zeche Oranje-Nassau wurde ein langes Elektrokabel zum Versteck gelegt. Durch Vermittlung eines anderen Berix-Bekannten besorgte ein Techniker des Stromversorgers PLEM für den sicheren Einbau von Elektroheizung, Licht und einem Elektrokocher. Lichtelemente, Elektroöfen und ein Elektrokocher fand ich im Jesuitenkloster, sowie Geschirr und Küchenutensilien. Das Kabel wurde ohne Zähler direkt an das Netz angeschlossen, im Schaltschrank des Kalkwerkes.

Es sollte ferner eine Fluchtgelegenheit geben, für wenn der Eingang vom Feind blockiert würde. Die entstand durch auskratzen einer Doline, einer Lehmröhre, die auf die Berger Heide mündete und die weiterhin durch das Gestrüpp gut getarnt bleiben sollte.

Wir mussten für die Untertaucher auch warmes Essen zur Verfügung stellen. Bezugsscheine waren später, in der L.O.-Zeit, kein Problem, aber in der Planungszeit konnten wir darauf noch nicht zurückgreifen. Von den Lebensmitteln, die eigentlich für die Kinderküche in der Wäscherei bestimmt waren, zweigte meine Frau den benötigten Teil ab und kochte damit das Essen für die Höhle. Der Lieferwagen des Kalkwerks holte werktags dieses Essen bei uns ab und am Wochenende sollte ich das mit dem Fahrrad erledigen.

Im Sommer ’44 wollte ich die sicherste der Höhlen als Ausbildungsplatz für die künftigen „Stoottroepers“ zur Verfügung stellen. Wir fingen an, für die normale „Tauchherbergsarbeit“ die Höhle hinter dem Kalkwerk einzurichten. Ehe wir damit aber fertig waren, waren wir schon befreit.

.jpg/120px-Valkenburg_aan_de_Geul-Provinciaal_Verzetsmonument_op_de_Cauberg_(12).jpg)